「最近はGoogleからのドメイン貸し・ディレクトリ貸しの対策が厳しくて、サイト運営も難しい…」とお思いの方も多いと思います。

確かに、かつてに比べると、コアアルゴリズムのアップデートにより、Googleによるドメイン貸し・ディレクトリ貸しへの対策は進んできています。

ただ、そもそもサブドメイン・サブディレクトリでルートドメインとは別のサイトを運営すること自体は、何ら問題が無い事業活動です。

このため、Googleから評価が下がらない形で、サブドメイン・サブディレクトリでサイトを運営することは可能です。

このページでは、こうしたドメイン貸し・ディレクトリ貸しについて、具体的な方法、リスク、契約書に記載するべき内容、リスク回避の方法まで、開業20年・400社以上の取引実績がある管理人が、わかりやすく解説していきます。

このページでわかること

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの基本

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約の基本と重要な契約条項

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの借主・貸主にとって特に注意するべき契約条項

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しのリスクと回避方法とその重要なポイント

ドメイン貸し・ディレクトリ貸し(サイト貸し)とは?

ドメイン・サブドメイン・サブディレクトリの具体例

ドメイン・サブドメイン・サブディレクトリは、具体的には次のとおりです。

ドメイン・サブドメイン・サブディレクトリの具体例

- 【ドメイン・ルートディレクトリ】https://www.example.com/

- 【サブドメイン】https://www.media.example.com/

- 【サブディレクトリ】https://www.example.com/media/

上記の青字の部分が、それぞれドメイン・ルートディレクトリ(最上階層のディレクトリ)、サブドメイン、サブディレクトリと言われるものです。

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しはドメインパワーの貸し借り

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しはサイトの一部の貸与・使用許諾

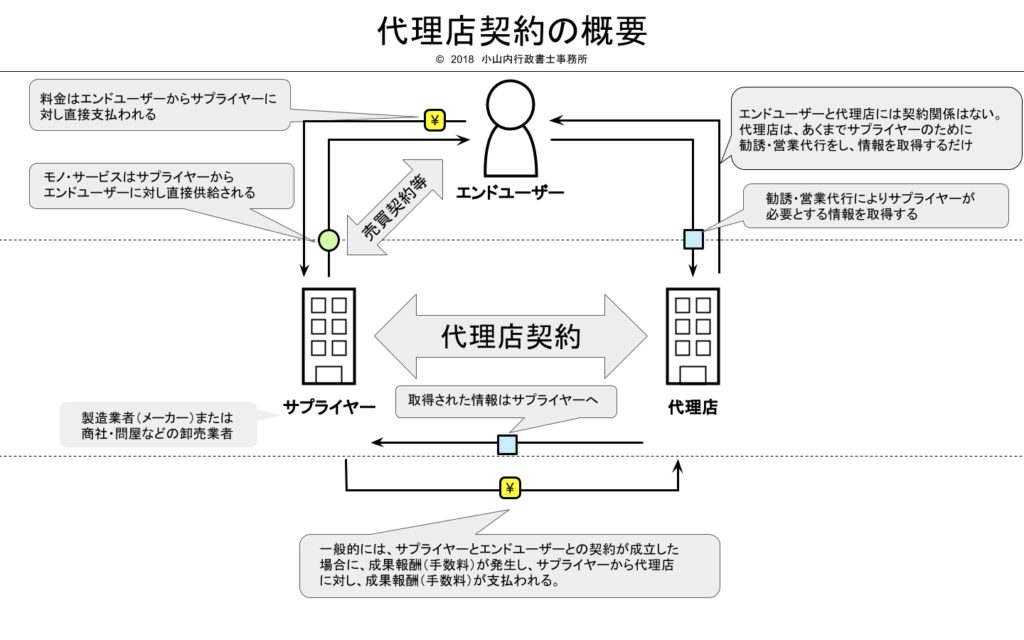

ドメイン貸しやディレクトリ貸しは、ドメインの保有者=貸主が、借主に対して、サブドメインやサブディレクトリを貸与またはその使用を許諾することをいいます。

【意味・定義】ドメイン貸し・ディレクトリ貸しとは?

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しとは、ドメインの保有者が、貸主として借主に対し、サブドメイン・サブディレクトリを貸与し、またはその使用を許諾することをいう。

ドメイン貸しやディレクトリ貸しは、ウェブサイトの一部を貸すこととなるため、「サイト貸し」とも呼ばれています。

また、一般的な手法としては、サーバーの一部も借りることとなります。

ドメインやサーバーの貸し借りではなくドメインパワーの貸し借り

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しは、単にドメインやサーバーを借りることを目的とした行為ではありません。

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの主な目的は、SEO目的でドメインのドメインパワーを借りることです。

つまり、借主としては、ドメインパワーが強いドメインのサブドメイン・サブディレクトリでウェブサイトを運営することにより、ドメインパワーが弱いドメインに比べて、検索結果の上位に表示させやすくなります。

結果として、早期に、かつ効果的に広告収入等の収益を上げることができるようになります。

ポイント

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しとは、ドメインの保有者が、貸主として借主に対し、サブドメイン・サブディレクトリを貸与し、またはその使用を許諾すること。

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しは、サイトの一部(ドメイン・サーバー)の貸与・使用許諾。

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの本質は、ドメインやサイトの貸し借りではなく、ドメインパワーの貸し借り。

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約とは?

ドメイン貸し・ディレクトリ貸し=利用許諾・賃貸借の契約

すでに述べたとおり、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しは、サブドメイン・サブディレクトリの利用許諾や貸与となります。

これは、法的には、ライセンス契約(正確にはサブライセンス契約)や賃貸借契約(正確には転貸借契約)に該当します。

いずれの場合であっても、一般的な契約とは異なる、特殊な契約となります。

ただし、これは単純なドメイン貸し・ディレクトリ貸しの場合の契約形態です。

後述のリスク回避の方法の場合は、また別の契約内容となります。

サーバーのレンタル(又貸し)も含まれる

また、サブドメインやサブディレクトリだけを貸与されたとしても、そのドメインと紐付けられたサーバーにウェブサイトのデータを置かないと、ウェブサイトの運営はできません。

このため、一般的なドメイン貸し・ディレクトリ貸しでは、借主は、貸主から、ドメインと紐付けられたサーバーについても借りることとなります。

ただし、技術的には、サブドメイン・サブディレクトリで運営するサイトについて、サーバーを分けることも可能です。

また、場合によっては、サブドメイン・サブディレクトリには.htaccessファイルなどで301リダイレクトの設定をしておいて、実質的に別のドメイン・サーバーでサイトを運用する、という手法もあります。

ポイント

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約は、サブドメイン・サブディレクトリの利用許諾=ライセンス契約・賃貸借契約。

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しは、一般的には、レンタルサーバーの賃貸借契約(正確には転貸借契約)、つまりレンタルサーバーの又貸しも含まれる。

- 技術的には、サブドメイン・サブディレクトリのサイトを別のサーバーで運用することも可能。

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの主な契約条項

単純なドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約においては、主に次の契約条項に注意が必要です。

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの主な契約条項

- 契約形態

- ドメインの利用許諾

- ドメインの利用の態様

- 貸主によるドメインの使用の制限

- 貸主による第三者に対するドメインの利用許諾の可否

- サーバーの貸与

- 貸主の競業避止義務

- 不保証・免責

- ウェブサイトの知的財産権の帰属

- 利用料金

- 契約終了時の原状回復

以下、それぞれ借主と貸主の立場で注意するべき契約条項について簡単に解説します。

借主が注意するべき契約条項

ドメインの利用許諾・利用の態様

借主としては、なるべく利用条件をつけずに、サブドメイン・サブディレクトリを自由に使えることが望ましいです。

一般的なドメイン貸し・ディレクトリ貸しのビジネスモデルでは、メディアの運営による広告収入を目的とする場合が多いですが、こうした利用の態様についても、わざわざ契約で制限する必要はありません。

ただし、貸主の立場としては、メディアのジャンル(特にブランドを毀損するジャンル)、ルートディレクトリのウェブサイトとの関連性、本業との親和性などによって、利用の態様を制限してくる可能性があります。

この場合は、交渉により、禁止事項を設定する等の対応が必要になります。

貸主による使用の制限

借主としては、当然ながら、自身が借りるサブドメイン・サブディレクトリにおいて、貸主が自由に使用できるとなると、サイトの運営に支障が出てしまいます。

このため、サブドメイン・サブディレクトリにおいては、貸主が勝手に使用できないよう、制限をかけておくべきです。

なお、この場合、サブドメインやサブディレクトリだけでなく、より下層のディレクトリについても、使用の制限をかけるべきです。

逆に言えば、サブドメインやサブディレクトリの下層のディレクトリについても、自由に使用できるようにするべきです。

第三者に対するドメインの利用許諾の制限

貸主にとって、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しが収益につながるとなると、貸主以外の第三者にドメインを貸したくなります。

しかしながら、借主として、貸主が安易に第三者にドメイン貸し・ディレクトリ貸しをしてしまうと、ドメインパワーが分散して希薄化するリスクがあります。

場合よっては、競合他社や競合サイトを運営されてしまい、検索結果で競合することになりかねません。

このため、借主としては、貸主のドメインにおけるサブドメイン・サブディレクトリを独占的に利用できるよう、貸主による第三者への利用許諾を制限するべきです。

貸主の競業避止義務

貸主が借主に貸したサブドメイン・サブディレクトリを使わなくても、あるいは、第三者にサブドメイン・サブディレクトリを貸さなくても、自らサイトの運営をすることはできます。

このため、借主がサブドメイン・サブディレクトリで運営するウェブサイトと同様のサイトを貸主が運営してしまう可能性もあります。

この際、貸主自体にサイト運営のノウハウがなくても、第三者に運営を委託することにより、サイト運営ができてしまいます。

従って、借主としては、貸主に対し、サブドメイン・サブディレクトリで運営するサイトと同様のジャンルのサイトを運営しないよう、いわゆる「競業避止義務」を課すべきです。

不保証・免責

借主にとっては、貸主に対する不保証や免責の条項は、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しで最も重要な契約条項です。

というのも、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しには、大きなリスクがあります。

代表的な例としては、ルートドメインのウェブサイトや、他のサブドメイン・サブディレクトリのウェブサイトへの検索エンジンからの評価を下げる、というリスクです。

この他にも、ウェブサイトの運営やサーバー関連等に関するリスクもさまざまあります。

こういったリスクについて、借主としては、保証せず、免責対象とするべきです。

利用料金

サブドメイン・サブディレクトリ・サーバーの利用料金は、主に金額固定の場合と売上連動(成果報酬)の場合とがあります。

前者の金額固定(通常は月額固定)の場合は、金額を決定するだけですので、特に問題はありません。

他方で、売上連動(成果報酬)の場合は、計算方法を明確にして、貸主と解釈が異ならないようにしなければなりません。

また、売上に連動する場合は、貸主に対して、売上を誤魔化しているかのような印象を与えないよう、情報開示についても工夫する必要があります。

例えば、アフィリエイトによる収益を目的にするのであれば、専用の共同アカウントを発行したり貸主に閲覧の権限を与えるなどして、ASPのサービスに合わせて対応を検討します。

契約終了時の原状回復

基本的にはサーバーのデータをすべて移転・消去する

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約が終了した場合、借主が運営していたウェブサイトは、閉鎖するか、またはドメインを移転したうえで運営を継続します。

この場合、もともとサイトがあったサブドメインやサブディレクトリにおいて、契約終了時にどのような処理をするのかが問題となる可能性もあります。

一般的な賃貸借契約の場合、民法第621条により、原状回復をすることとなります。これは、おそらくドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約にも類推適用されるものと思われます。

このため、契約の終了時には、原状回復、つまりサーバーのデータをすべて移転したうえで、物理削除することとなります。

その後、貸主が、410のステータスコードの設定をします。

301リダイレクトは可能?

なお、契約終了後も、サブドメイン・サブディレクトリに.htaccessファイルなどで設定をすることで、移転した借主のサイトに301リダイレクトをすることも可能です。

しかしながら、契約を終了したにもかかわらず、サブドメイン・サブディレクトリに301リダイレクトの設定をしておいて検索エンジンの評価を引き継ぐことは、実質的には契約が継続している状態を意味します。

このため、民法第621条の立法趣旨からすると、契約終了後に301リダイレクトの設定を残す契約条項は、無効となるリスクもあります。

民法第621条(賃借人の原状回復義務)

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

また、仮にこうした契約条項が有効となる場合であっても、貸主との間で、何らかのトラブルが発生する可能性もあります。

このため、契約終了後に301リダイレクトの設定を残す場合は、こうした貸主とのトラブルの処理についても、ある程度想定しておき、残存条項で対処するべきです。

ポイント

- 借主にとって、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約では、自由に使えること、貸主・第三者がなるべくドメインを使わないことが重要となる。

- 貸主にとっては、不保証・免責の条項は、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約では最も重要な契約条項。

- 借主とトラブルにならないように、金銭に関する計算や手続きなどについては、なるべく明確に決めておく。

- 契約終了後に移転後のサイトに301リダイレクトをさせる契約条項は、場合によっては無効になるリスクがある。

貸主が注意するべき契約条項

ドメインの利用の態様

ドメインの利用の態様の条項では、貸主としては、なるべく借主によるドメインの利用について、制限を課すべきです。

というのも、サイトの内容やメディアのジャンルによっては、ルートドメインのサイトや他のサブドメイン・サブディレクトリのサイト、企業のブランドイメージに悪影響を与えるリスクがあります。

また、単にブランドイメージに悪影響を与えるだけではなく、Google等の検索エンジンからの評価にも悪影響を与えるリスクがあります。

このため、ドメインの利用については、なるべく限定し、本業に悪影響を与えないようにするべきです。

第三者に対するドメインの利用許諾の制限

借主としては、ドメインパワーが強いドメインを利用できる場合、徹底的に利用して収益化したくなります。

このため、自社で利用するだけでなく、第三者に対してさらに利用を許諾することにより、収益を最大化することを検討する場合があります。

他方で、貸主としては、まったく知らない第三者にドメインを勝手に利用されると、上記の「ドメインの利用の態様」と同様に、本業に悪影響を与えかねません。

このため、借主による第三者へのドメインの利用許諾については、制限するべきです。

不保証・免責

なるべく不保証・免責の契約条項は避ける

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しには、さまざまなリスク(後述)があります。

このため、借主としては、こうしたリスクが発生しないことを保証しないこと(不保証)、およびリスクについて責任を負わないこと(免責)を規定しようとします。

当然ながら、貸主としては、こうした不保証や免責の契約条項は、なるべく契約書に規定するべきではありません。

不保証・免責の契約条項が無くても責任の追求は難しい

なお、仮にこうした不保証や免責の契約条項が無かったとしても、現実に発生した損害について、借主の責任を追求することは非常に難しいです。

というのも、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの最も大きなリスクであるGoogle等の検索エンジンからの評価の低下は、因果関係を立証することが極めて困難だからです。

この他のリスクも、サーバーの生データ等の検証などから客観的に相当の因果関係を立証できない限り、借主の責任の追求は難しいと言わざるを得ません。

このため、場合によっては、借主の損害賠償責任について、因果関係の有無に関係なく発生するよう、条件を規定することも検討するべきです。

利用料金

売上の誤魔化し・過少申告に対応する

すでに借主の箇所で述べたとおり、サブドメイン・サブディレクトリ・サーバーの利用料金は、主に金額固定の場合と売上連動(成果報酬)の場合とがあります。

前者の金額固定(通常は月額固定)の場合は、金額を決定するだけですので、特に問題はありません。

他方で、売上連動(成果報酬)の場合、借主から、売上について誤魔化されたり、過少申告をさたりするリスクがあります。

このため、売上について確認ができるよう、契約書で対応する必要があります。

単に通知義務を課すだけでなく売上を客観的に確認できるようにする

この点について、最低限、売上に関する通知義務を課すべきです。

ただ、いくら通知義務を課したとしても、借主が故意に売上の誤魔化しや過少申告をしてしまえば、何の意味もありません。

このため、客観的にサブドメイン・サブディレクトリで発生した売上を確認できるようにするべきです。

例えば、売上が広告収入である場合は、ASPのアカウントを共有したり、閲覧用のアカウントを発行してもらったり、場合によっては貸主のアカウントで広告を作成するなど、対応を検討するべきです。

売上の監査の権利を規定する

なお、ASPのアカウントによる売上の確認等の方法がない場合、貸主としては、借主の売上に関する監査の権利を規定する方法もあります。

貸主の監査による売上の確認は、ライセンス契約では一般的な方法です。

実際には、監査自体は、滅多におこなわれることはありません。

ただ、この監査の規定があることで、売上の誤魔化しや過少申告を抑止することができます。

契約終了時の原状回復

契約終了時はデータ削除かつ410ステータスコード

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しが終了した場合、貸主としては、そこで運営されていたサイトは、すべて閉鎖し、原状回復をするべきです。

というのも、サブドメイン・サブディレクトリにあるサイトをメンテナンスせずに放置することは、そのサイトだけでなく、ルートドメインのサイトまで、検索エンジンからの評価が下がる可能性があります。

このため、サーバーにあるデータはすべて削除し、410のステータスコードを設定するべきです。

なお、よほど検索エンジンからの評価が高い場合は、契約の更新やサイトの買収なども検討してもいいでしょう。

301リダイレクトをするなら契約は終了させない

301リダイレクトは実質的にドメイン貸し・ディレクトリ貸しの継続

なお、契約終了後に、サイトのデータを削除せずに301リダイレクトをすることを借主側が希望する場合もあります。

この場合は、契約を終了するのではなく、契約内容を変更したうえで契約を継続するべきです。

というのも、301リダイレクトは、100%ではないにせよ、ドメインパワーを引き継ぐこととなります。

つまり、実質的にはドメイン貸し・ディレクトリ貸しを継続していることと同じことです。

301リダイレクトだけだと貸主はリスクだけでメリットがない

たとえ301リダイレクトをしたとしても、サブディレクトリ・サブドメインにサイトがあることは変わりません。

ということは、301リダイレクトをしたとしても、ルートドメインのサイトや、ドメイン全体としてGoogle等の検索エンジンからの評価が下がる可能性は考えられます。

つまり、貸主としては、契約終了後に301リダイレクトをすると、契約が終了して利用料金が支払われなくなるにもかかわらず、Google等の検索エンジンからの自社サイトの評価が下がるリスクがある、という状況になります。

逆に、借主としては、100パーセントではないにせよ、ドメインパワーを無料で利用できる状態になるのです。

従って、301リダイレクトをするのであれば、利用料金を固定金額にするなどの契約内容の変更をしたうえで、契約を継続することも検討するべきです。

ポイント

- 借主としては、自社の企業ブランド・ウェブサイトの評価の低下を防ぐために、借主によるサブドメイン・サブディレクトリの利用や運営するサイトには徹底した制限をかける。

- 貸主による不保証や、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しによって生じる借主の責任の免責については、なるべく規定しない。むしろ損害賠償の条件を明確化する。

- 成果報酬の場合は、料金の「踏み倒し」に備えて、売上の通知義務、アカウント発行による確認、監査の権利の確保等の対策を講じる。

- 契約終了時は原状回復=サイトの完全閉鎖+データの削除。

- 契約終了後の301リダイレクトは、貸主にとってはメリットが無い。どうしても301リダイレクトを設定する場合は、契約内容を変更して継続するべき。

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約書には印紙税が発生する?

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約書は、単にサブドメイン・サブディレクトリのライセンス・賃貸をするだけのシンプルな契約内容の場合は、課税文書に該当しません。

このため、単純なライセンス契約・賃貸借契約の場合は、印紙税は発生せず、収入印紙を貼る必要はありません。

ただし、サブドメイン・サブディレクトリのライセンス・賃貸の契約形態ではなく、他の契約形態(後述)とした場合は、契約内容によっては印紙税が発生し、収入印紙が必要となる可能性もあります。

例えば、以下の契約形態の契約書などが該当します。

印紙税が発生し収入印紙が必要なドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約書の具体例

- 請負契約の契約形態でサイトの運営を委託する業務委託契約書(2号文書・1号文書)

- 成果報酬かつ準委任契約の契約形態で貸主の物販に関するサイトの運営を委託する業務委託契約書(7号文書)

ポイント

- 単なるドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約では、原則として印紙税は発生しない。

- 業務委託型の契約形態では印紙税が発生する可能性はある。

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しのリスクとは?

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しのリスク一覧

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しには、以下のとおり、様々ななリスクがあります。

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しリスク一覧

- いわゆる「寄生サイト」としてGoogle等の検索エンジンからの評価が下がる

- ウェブサイトのユーザーに与えるイメージやブランドが悪化する

- ドメインやサーバーの利用規約に違反する

これらは、ほとんどが貸主にとってのリスクとなります。

以下、これらについて詳しく見ていきましょう。

「寄生サイト」としてGoogleからの評価が下がる

リスクの1点目は、Googleからの評価の低下です。

以下のツイートにもあるとおり、Googleは、2019年8月の時点で、すでにドメイン貸しやディレクトリ貸しを推奨していません。

Overall, we'd recommend against letting others use subdomains or subfolders with content presented as if it is part of the main site, without close supervision or the involvement of the primary site.

— Google Search Central (@googlesearchc) August 14, 2019

また、コアアルゴリズムアップデートにより、Googleが望ましくないと判断したドメイン貸し・ディレクトリ貸しのサイトは検索順位を下げるように、アルゴリズムが改善されています。

それも、そのサブドメイン・サブディレクトリのサイトだけでなく、そのドメインのサイト全体の評価が下がることもあります。

つまり、単純なライセンス・賃貸形式のドメイン貸し・ディレクトリ貸しは、貸主・借主ともに、Googleからの評価が下がるリスクがあります。

サイトのユーザに与えるイメージやブランドが悪化する

リスクの2点目は、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しは、サイトや貸主そのもののイメージやブランドを悪化させる可能性がある、という点です。

もちろん、これはサブドメイン・サブディレクトリで運営されているサイトの内容やジャンルにもよります。

例えば、貸主の事業と類似していなかったり、相乗効果がなかったりするサイトが運営されていると、いくらデザインがまったく別物だったとしても、ユーザーとしては不信感を抱く可能性があります。

特に、アフィリエイトなどで収益化しているサイトを運営する場合、借主が広告規制等の法令違反スレスレの表現をすることもあります。

結果として、ルートドメインのサイトやドメイン全体、貸主のイメージやブランドにまで悪影響を与えることもあります。

ドメイン・レンタルサーバーの利用規約に違反する

リスクの3点目は、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しは、貸主にとってはドメインやレンタルサーバーの利用規約に違反する可能性がある、という点です。

ドメインやレンタルサーバーの利用規約では、ドメインやサーバーの貸与について禁止している場合があります。

また、ドメインやサーバーの管理について、貸主自身がおこなうべき旨が規定されていることもあります。

こうした利用規約に違反した場合、ドメインやサーバーの使用が停止されたり、最悪の場合は、契約解除になる可能性があります。

ポイント

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しは、Googleが推奨していない。

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しは、ウェブサイトのユーザーに与える印象は必ずしも良くない。

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しは、ドメインやサーバーの利用規約に違反し、最悪の場合は契約解除となるリスクもある。

リスク回避方法1:貸主・借主の共同事業としてサイトを運営する

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しではなく共同事業とする

ブドメイン・サブディレクトリのリスクを回避する方法としては、貸主がサブドメイン・サブディレクトリを貸すのではなく、共同事業としてサイトを運営する方法があります。

共同事業とは、文字どおり共同で事業を営むことを意味します。

共同事業の場合は、貸主がサブドメイン・サブディレクトリとサーバーを「出資」し、借主が労務を「出資」することとなります。

こうすることで、適法な共同事業とすることができます。

契約形態は組合契約または有限責任事業組合契約(LLP契約)

共同事業の契約形態は、組合契約となります。

この点について、一般的には、民法上の任意組合とする方法が、最も簡単です。

民法第667条(組合契約)

1 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

2 出資は、労務をその目的とすることができる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

なお、規模が大きな事業となる場合は、有限責任事業組合(いわゆるLLP)とすることで、事業により生じる責任について有限責任とすることも検討してもいいかもしれません。

共同事業のメリット・デメリット

メリット:共同事業であることをアピールできる

共同事業としてサブドメイン・サブディレクトリを共同で利用する場合のメリットは、共同でおこなう事業としてサイトを運営していることをアピールできる、という点です

単なるドメイン貸し・ディレクトリ貸しでは、Google等の検索エンジンから評価が下がる可能性があります。

しかし、共同事業の場合は、理屈のうえでは、Googleが評価を下げる要因にはなりづらいと思われます。

ただし、あくまで最終判断はGoogleのアルゴリズムがによります。

デメリット:会計処理が煩雑

他方で、共同事業のデメリットは、主に会計関係の事務手続き煩雑になる、という点です。

これは、組合の組成の仕方にもよりますが、一般的な組合契約では、契約当事者の事業とは別途で会計帳簿を作成して、共同事業の金銭を管理します。

これにより、契約当事者の事業の会計とは別に、事実上二重に会計処理をおこなわないといけない部分が出てきます。

また、経費の負担や収益分配の計算なども、複雑になりがちです。

ポイント

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しとせずに、共同事業としてサブディレクトリ・サブドメインでサイトを運営することができる。

- 共同事業の契約は、民法上の任意組合か有限責任事業組合(LLP)とする。

- 共同事業のビジネスモデルでは、単なるドメイン貸し・ディレクトリ貸しではなく、貸主と借主が共同でサイトを運営していることをアピールできる。

- 共同事業のビジネスモデルでは、会計処理、経費負担、収益分配など、金銭に関する手間や手続きが多い。

リスク回避方法2:貸主から借主にサイトの運営を業務委託する

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しではなくサイト運営の委託とする

また、サブドメイン・サブディレクトリのリスクを回避する別の方法としては、貸主がウェブサイトを保有しつつ、その運営について借主に業務委託をする、というものがあります。

これは、組合契約による共同事業よりもさらにシンプルな内容で、誰にとってもわかりやすい、という特徴があります。

この方法は、一般的におこなわれているサイト運営の業務委託契約と基本的な構造は変わりません。少なくとも、外形的な部分は、貸主が保有するサイトと見分けはつきません。

ただし、細部の契約内容は、通常のサイト運営の業務委託契約とはかなり異なる部分が多いです。

契約形態は原則として準委任契約

この方法による業務委託契約の契約形態は、準委任契約とすることが多いです。

借主が専門性を発揮し、効果的に運営・収益化をするのためには、サイト運営の業務について、借主に裁量を持たせておくことが重要となります。

このため、比較的裁量の範囲が広い準委任契約のほうが、裁量の範囲が狭くなりがちな請負契約に比べて、この方法には合っています。

もちろん、貸主のほうにもサイト運営の専門性やノウハウがある場合は、業務内容を明確にしつつ、裁量の範囲を狭くした、請負契約の契約形態でも差し支えありません。

業務委託のメリット・デメリット

メリット:外形的にも内部的にも適法・一般的なモデルである

業務委託契約によるサイト運営のメリットとしては、外形的にも内部的にも、ドメインの保有者である貸主の事業として、適法で一般的なビジネスモデルである、という点です。

一般的なビジネスモデルである以上、理屈のうえでは、Googleとしても引く評価はつけづらくなります。

また、業務委託契約によるサイト運営は、シンプルで誰にでも分かりやすいため、契約内容(ただし、一部の契約条項を除く)やオペレーションもわかりやすくすることができます。

さらに、費用負担や報酬などについても、組合形式による場合に比べて、計算しやすいく、会計処理もかんたんです。

ただし、業務委託の料金を成果報酬にする場合は、成果の定義、計算方法、成果の確認など、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しと同様の問題があります。

デメリット:デメリットはほとんどない

サイトは貸主の本業に近づける必要がある

業務委託契約によるサイト運営のデメリットは、ほとんどありません。

あったとしても、下請法などの一部の法規制はある程度です。

このため、弊所としては、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しのリスクを回避する最も有効な方法と考えています。

ただし、事業主体が貸主となるため、運営するサイトが貸主の本業かそれに近いものとする必要があります(詳しくは後述)。

そうでないと、サイトと貸主の関係が不自然となり、結果としてGoogleの評価を下げるリスクがあります。

借主は契約終了に備える

貸主は収益を独占したがる

なお、業務委託契約によるサイト運営の場合、借主にとって最も大きなデメリット(というよりリスク)は、契約の終了です。

すでに述べたとおり、業務委託契約の場合は、サブドメイン・サブディレクトリで運営されるサイトの事業主体は、あくまで貸主であり、借主ではありません。

このため、貸主としては、その気になればサイト運営を内製化したり、他の業者に業務委託をすることができます。

特に、サイトの運営で成果が上がり、アクセス数や売上が伸びてきた場合、貸主としては、収益を独占するために業務委託契約を解除したくなってしまいます。

借主としては知的財産権を確保する

そこで、借主として重要となるのが、サイトに関する知的財産権の確保です。

具体的には、サイト運営の業務の実施によって生じたコンテンツ等の著作物の著作権等が該当します。

これらの著作権を借主に帰属させ、契約期間中に貸主に利用を許諾することとします。

こうすることで、貸主は、実質的には契約期間中にしかサイトを運営できなくなります。

結果として、借主としては、契約解除などの契約の終了を抑止することができます。

ポイント

- 業務委託契約のビジネスモデルでは、サブドメイン・サブディレクトリで運営されるサイトは、あくまで貸主のものであることを明記し、借主はその運営を受託する。

- サイト運営の契約形態は、通常は準委任契約とする。

- 業務委託契約のビジネスモデルは、単なるドメイン貸し・ディレクトリ貸しではなく、一般的によくおこなわれているサイト運営の委託と同様となる。

- 業務委託契約のビジネスモデルでは、なるべく貸主の本業かそれに近いサイトを運営する。

- 借主としては、契約の終了に備えて、必ず知的財産権(著作権)を確保する。

リスク回避のポイント1:事業主体は必ず貸主とする

サイト保有者・ドメイン保有者・事業主体は統一する

さて、いずれの方法でサブドメイン・サブディレクトリを利用するにしても、リスクを回避するポイントは、サイト保有者・ドメイン保有者・事業主体を統一する、ということです。

特に、ルートドメインのサイトの運営会社とサブドメイン・サブディレクトリのサイトの運営会社が異なると、Google等の検索エンジンから、(悪い意味で)典型的なドメイン貸し・ディレクトリ貸しと判断されるリスクが高くなります。

また、ルートドメインのサイトには運営会社のページがあるのに、サブドメイン・サブディレクトリのサイトには運営会社のページが無いと、これも同様に、Google等の検索エンジンから、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しのサイトと判断されるリスクが高くなります。

このため、あくまでドメイン内のすべてのサイトの保有者と事業主体は、統一するべきです。

会社概要・運営会社等のページは貸主のものを記載する

このように、Google等の検索エンジンに対し、誤ったメッセージを発しないようにするためには、サイト保有者と事業主体を貸主のものに統一する必要があります。

この際、重要となるのが、ルートドメインのサイトの会社概要・運営会社のページと、サブドメイン・サブディレクトリのサイトの会社概要・運営会社のページの内容を同じものとすることです。

この他、法令等で表示が義務づけられている内容についても同様の対応をします。

事業主体の表示を統一するべきページ

- 会社概要・運営会社

- プライバシーポリシー

- 特定商取引法にもとづく表記

- 資金決済法にもとづく表記

- 各種利用規約

必ず構造化データで運営会社をマークアップする

上記のようなページで事業主体を貸主に統一したとしても、それがGoogle等の検索エンジンに正確に伝われないと、意味がありません。

そこで重要となるのが、構造化データでのマークアップです。

特に、会社概要・運営会社のページにおいて、構造化データで会社概要についてマークアップすることで、Googleに対して正確に会社概要を伝えることができます。

これをルートドメインのサイトとサブドメイン・サブディレクトリのサイトの両方でおこなうことで、Googleに対して、同じ会社が両方のサイトを運営していることを伝えることができます。

ポイント

- どの方法であっても、同一ドメイン内のサイトは、サブドメイン・サブディレクトリも含めて、貸主の名義・事業主体で運営する。

- 同一ドメイン内のサイトでは、必ず会社概要・運営会社のページを作成し、同じ内容として貸主の会社概要を記載する。

- どのサイトの会社概要も、HTMLだけでなく、必ず構造化データでマークアップする。

リスク回避のポイント2:なるべく貸主の本業に近いサイトを運営する

また、すでに述べているとおり、Google等の検索エンジンからのリスク回避のためには、なるべく貸主の本業かそれに近いジャンルでのサイトの運営が重要となります。

いくらルートドメインのサイトをサブドメイン・サブディレクトリの事業主体や会社概要・運営会社を貸主に統一したとしても、サイトの内容が貸主の本業とはあからさまに異なるものでは、Google等の検索エンジンからの評価は下る可能性があります。

このため、借主としては、商材や広告等のマネタイズの手段から逆算して、サブドメイン・サブディレクトリの借主を選定することが重要となります。

どうしても貸主の本業とは異なるジャンルでのサイト運営をせざるを得ない場合は、新規事業として別のサイト運営をおこなう点について、貸主からの協力を得てアピールするといいでしょう。

具体的には、SNS、プレスリリース、ルートドメインのサイトでの告知など、貸主にしかできない方法(=借主の自作自演でない方法)が該当します。

ポイント

- サブドメイン・サブディレクトリで運営するサイトは、なるべく本業のものか、本業に近いものとする。

- やむを得ず本業と離れたサイトを運営する場合は、貸主にしかできない方法により、別事業への新規参入であることを明確にアピールする。

あくまで最終判断はGoogle次第

なお、上記のリスク回避の対策をおこなったとしても、最終的に判断するのは、Google等の検索エンジンのアルゴリズムです。

Googleは、コアアルゴリズムアップデートのたびにアルゴリズムの精度を上げていますが、その性能は完全ではありませんので、間違うこともあります。

すでに述べたリスク回避の方法は、ごく一般的なビジネスモデルであって、法的には何ら問題はありません。

しかし、そのこととGoogleのアルゴリズムがどのように判断するかは、別問題であり、適法なビジネスモデルでサブドメイン・サブディレクトリでサイトを運営していても、リスクを完全に回避することはできません。

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しに関するよくある質問</h2 >

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しとは何ですか?

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しとは、ドメインの保有者が、貸主として借主に対し、サブドメイン・サブディレクトリを貸与し、またはその使用を許諾することです。

- ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約書では、どのような契約条項が重要ですか?

- 重要なものとしては、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約書には、以下の契約条項を規定します。

- 契約形態

- ドメインの利用許諾

- ドメインの利用の態様

- 貸主によるドメインの使用の制限

- 貸主による第三者に対するドメインの利用許諾の可否

- サーバーの貸与

- 貸主の競業避止義務

- 不保証・免責

- ウェブサイトの知的財産権の帰属

- 利用料金

- 契約終了時の原状回復

ドメイン貸し・ディレクトリ貸しの契約書の作成はすべておまかせください

弊所では、ドメイン貸し・ディレクトリ貸しに関する契約書の作成依頼を承っております。

ライセンス契約型、賃貸借契約型、組合契約型、業務委託契約型いずれのビジネスモデルでも対応可能です。

お見積りは完全無料となっていますので、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。